范冰冰一年狂攬14億,Fan Beauty復購率超85%

出品/天下網商

撰文/章航英

中國美妝市場的洗牌周期仍在進行時。在這場劇烈的變化和調整中,范冰冰的個人美妝品牌Fan Beauty卻交出了一份讓人意外的答卷。

過去幾年,Fan Beauty都在穩步增長,從2021年的3億元的營收體量,增長到2023年11億元。有行業報告稱其2024年營收已突破14億元,位列2024年度中國美妝品牌TOP100榜單第35名。

也就是說,僅用7年時間,范冰冰的個人品牌已經做到了中國目前營收最高的珀萊雅(2024年營收近85億元)品牌營收規模近六分之一,第二名韓束(2024年營收近55億元)的四分之一。而珀萊雅和韓束都是2003年成立,足足比2018年成立的Fan Beauty早了15年。

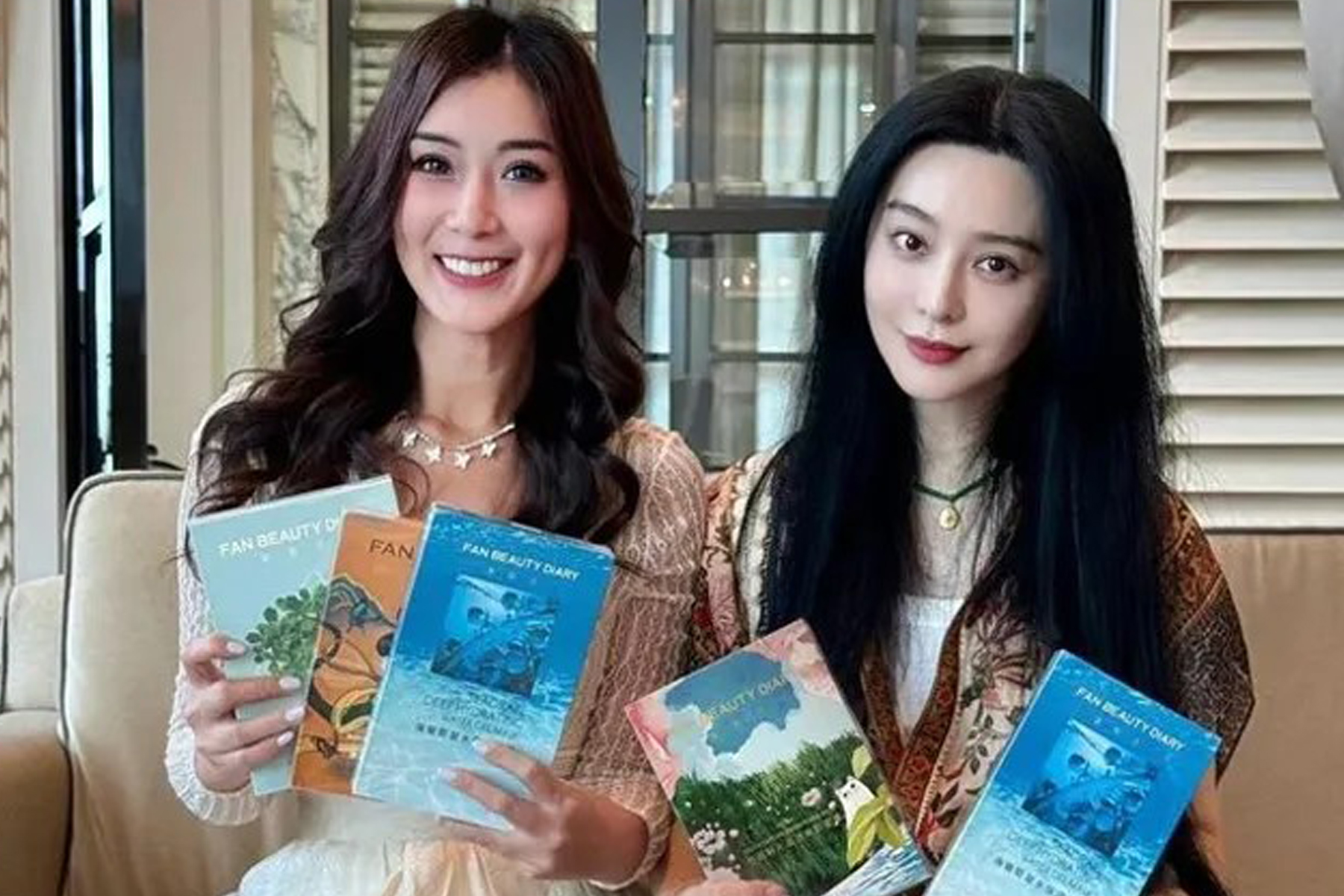

據范冰冰本人在視頻中透露,Fan Beauty旗下大爆款海葡萄面膜推出4年已經售出8000萬盒,以一盒5片計算,已達4億片,產品復購率達到85%。

《當代企業》發現,當多數明星品牌仍在“授權掛名”的模式中掙扎、許多新銳品牌在流量枯竭后倒下,Fan Beauty的逆勢增長,并非簡單的明星光環效應。

回顧范冰冰在這個美妝品牌上走出的步伐,似乎避開了行業的陷阱,但新的問題也在不斷出現——譬如代工模式下低成本高價模式頗受質疑,有商家爆料“成本1元多定價20多”;另外,一套打法無法適應所有市場,Fan Beauty無法在海外復制火爆等等。

“美神”下場教你“變美”,從面膜拓展到全品類

明星下場做個人品牌并不少見,他們一般選擇進入門檻較低、且與自身形象風格高度關聯的領域,譬如美妝、服飾、餐飲等領域。

但入局者眾,失敗率高。譬如關曉彤創業做“天然呆”奶茶、葉一茜與陳赫創業做“賢合莊”火鍋、薛之謙的“上上謙”串串香火鍋,都最初因明星效應爆火,而后迅速墜落,并因加盟商維權一地雞毛。

究其原因,一方面他們進入競爭極度白熱化的紅海市場。另一方面,其“人設”與品牌契合感并不強,因此容易陷入徒有流量的質疑,一旦供應鏈和成本控制等精細化運營管理無法跟上,便容易崩盤。

反觀Fan Beauty,在娛樂圈打拼多年,有“美神”之稱的范冰冰,兜售的不僅是商品,還有對“變美”的想象。當消費者購買她推薦的“海葡萄面膜”時,她們買的不僅是產品,更是對“護膚達人”“美容大王”范冰冰多年經驗的信任。

Fan Beauty沒有簡單地賣一片“補水面膜”,而是通過創始人范冰冰親自下場,輸出“三明治面膜法”等一套完整的護膚理念,將產品塑造成了“一套護膚解決方案”。這成功地將品牌價值從脆弱的“價格”,轉移到了穩固的“明星體驗背書”之上。

橫向來看,Fan Beauty也走出了一條獨特的價值塑造路徑。

它不同于彩棠、毛戈平的“專業背書”,也不同于珀萊雅的“科技信賴”。 Fan Beauty則是“我用,我信,我推薦”的強人格化背書,在信息過載的時代,反而具有很強的穿透力。

另外,范冰冰創立的護膚品牌,選品和定位都較為精準,踩到了行業發展的趨勢。

美妝洗牌雖在加速,但目前看來,已顯示出品類的分化。淘天數據顯示,TOP20彩妝品牌入圍門檻雖有降低,但同期TOP20護膚品牌的門檻從4.93億逆勢上漲至5.14億。

彩妝冷、護膚熱。關于“美”的消費天平,正從短暫的色彩愉悅,切向長期的功效投資。Fan Beauty以功效面膜為主的美妝生意,正好迎上了這樣的消費變化。

Fan Beauty首款產品并非“平替”口紅,而是一款單價超2000元的射頻美容儀。這一步直接將品牌拉升至中高端定位,從源頭就與低價紅海劃清了界限。

但市場風云突變。一方面是創始人的個人風波,另一方面是國家對射頻美容儀的監管日益趨嚴(自2024年起被納入第三類醫療器械管理)。 Fan Beauty迅速做出了最關鍵的第二次戰略轉向:果斷放棄高門檻、高風險的美容儀,將主航道切換至護膚,并以面膜作為核心突破口。

面膜作為“高頻、剛需、高增長”的黃金單品,完美承接了市場的護膚需求。Fan Beauty面膜敢于定高價,“VC大桔美白面膜”248元10片,一片接近25元,功效最簡單的補水面膜也在10多元一張。與之對比,珀萊雅和自然堂補水面膜都不到2元一片。

許多倒閉的國貨彩妝,都內耗于低價內卷。它們試圖用極致性價比換取市場份額,最終卻陷入“沒有利潤,做不下去”的困局。這背后,很多彩妝品類長久以來塑造“大牌平替”心智深入人心,讓品牌價值與低價緊密捆綁。一旦流量費用增長,整個利潤模型便難以為繼。Fan Beauty則從一開始就規避了這個陷阱。

在高端面膜品類打透心智后,Fan Beauty如今已經將生意擴展到美妝全品類,從Fan Beauty的官方旗艦店來看,目前已經形成了身體護理、涂抹面膜、海葡萄護膚、白檀洗護、貽貝護膚、白月光護膚、彩妝、美容儀器9大產品線。同樣其產品價格定位并不低,如一款水乳套裝售價800元,口紅售價也在百元級別。

“內部造血”自成一體,擺脫流量依賴

在確定“做什么”之后,關鍵是“怎么做”的問題。

Fan Beauty在美妝存量市場中逆勢增長,很關鍵的因素在于它徹底擺脫了新銳品牌對外部“便宜流量”的依賴。隨著直播電商等平臺的ROI(投產比)下降,燒錢換增長的模式已經成為過去式。

對Fan Beauty來說,讓大多數品牌頭疼的流量依賴問題,從一開始就不存在。它最大、最穩固、也最便宜的流量池,就是范冰冰本人。“創始人即品牌”,范冰冰是內容引擎、流量來源,也是首席產品經理。這種“創始人即品牌”的模式,將個人IP的勢能利用到了極致,構建起一套成本極低、轉化率極高的自有流量體系。

目前,范冰冰在小紅書上個人粉絲超過1700萬,不定期發布Fan Beauty品牌相關內容,譬如護膚日記、新品預告、戰績播報等。賬號直接關聯的Fan Beauty品牌店鋪,則已經積累超33萬粉絲,已售超過80萬件。

蟬媽媽數據顯示,近30天Fan Beauty售出商品10萬-25萬件,商品銷售額在1000萬-2500萬之間,其中直播占比超62%,客單價在100元到200元之間。

“海葡萄面膜對我來說是一個有紀念意義的里程碑。大家有時候夸我說演戲可以拿獎杯,做品牌就可以拿到新銳品牌前幾名,這對我來說很滿足。自己花時間去做的事情,得到了很多好評。因為有一個處女座的創始人,所以她的品牌出的新品很多人想要去嘗試。”范冰冰曾對外分享道。

貝泰妮創始人郭振宇曾表示:“消費者不會永遠為流量買單,但會為品牌買單。”《當代企業》發現,范冰冰在日常關于品牌的分享中,會有意識強調品牌塑造,維護品牌調性。

譬如今年5月份,范冰冰賬號就發布了一條“Fan Beauty打假之路”,通過揭秘假貨的各種套路,襯托品牌價值感。與此同時,她還通過分享使用日韓及國貨產品的對比,表達國貨崛起的信心,以及自己參與其中的自豪感。

“以前很喜歡用日韓的面膜,為什么現在日韓的面膜在中國市場越來越落寞,首先他們的膜布非常硬,不親膚不貼合,隨著國貨越來越精進,大家越來越去追求成分上的提高,在膚感上更適合亞洲人群的膚質,科技上的提升,所有的國貨品牌都非常發力,也很內卷,中國人真的想做成一件事情的時候,是非常非常愿意去精進的。”

對比一些海外品牌,比如蕾哈娜的Fenty Beauty服務于“包容性”的宏大敘事,賽琳娜·戈麥斯的Rare Beauty強調“接納真實自我”的情感關懷,Fan Beauty的IP敘事更簡單高效,既不宏大也不空靈,而是打透“務實功效”,讓消費者更容易買單。

代工陰影、出海受阻,個人IP型品牌的共同課題

但在亮眼的增長曲線之下,Fan Beauty也面臨多重風險。

首先,便是IP型品牌的通病,對創始人的嚴重依賴。Fan Beauty與范冰冰個人形象“血肉相連”,一榮俱榮、一損俱損。品牌的獨立生命力尚未完全建立。一旦創始人出現任何負面輿情,或未來淡出經營,品牌將面臨巨大沖擊。

其次,是代工模式埋下隱患。據了解,Fan Beauty產品大多為代工。這本身是行業通行的輕資產模式,但也容易落下“貼牌”品牌的印象,在無形中稀釋了Fan Beauty品牌的高價值。

據Tech星球披露,Fan Beauty產品線龐雜,有長期研究化妝品行業的資深人士透露,其代工廠涉及中山中研、儀玳、科瑪等十余家,其中一些代工廠也同時為名創優品、張大奕等品牌代工。有商家透露,Fan Beauty面膜價格最低的只有1塊多一片,但品牌對外售價最低的也高達138元一盒(5片),約27.6元一片。

事實上,由于有降低風險、加快出品速度以及利用原有優質供應鏈優勢,大多數明星品牌都選擇代工模式。但對比海外較為成功的明星品牌,如蕾哈娜的Fenty Beauty,以及賽琳娜·戈麥斯的Rare Beauty,雖然也是代工模式,但并非簡單地找工廠貼牌,而是與知名大集團或者頂級美妝孵化器進行深度合作,譬如蕾哈娜的Fenty Beauty就是與奢侈品集團LVMH共同設立了合資企業,進一步加強了品牌勢能。

Fan Beauty選擇的外包工廠數量較多,這種分散式加工網絡雖然靈活,但也帶來了品控難度加大、品牌核心技術難以沉淀的風險。

此外,是出海遇阻。據了解,Fan Beauty從2024年初開始就已啟動出海,首戰布局東南亞及歐美市場。范冰冰在個人TikTok賬號上宣傳品牌積極帶貨,但范冰冰的知名度無法在海外完全復制,商品的火爆似乎也無法在海外再現。

據媒體報道,Fan Beauty在Lazada和Shopee的日銷數量維持在數十和數百件。TikTok第三方數據顯示,截至去年底,品牌在TikTok小店的總成交額一度不足70萬元,與其在國內的銷售額相比,存在較大差距。

《當代企業》發現,目前Fan Beauty在TikTok上有超過6萬粉絲,范冰冰個人出鏡視頻有30萬至40多萬的播放,但普通的產品視頻則僅有數百播放。目前來看,海外消費者的關注度仍在明星本人身上,對品牌的關注度相對較低,品牌在海外并沒有激起太多水花。

海外市場的復雜性,對供應鏈、資金和本土化運營能力都提出了遠高于國內的全新挑戰,其代工模式能否支撐起全球化的品質與聲譽,仍是未知數。

范冰冰曾表示,“大家一開始可能因為我的名字去嘗試這個品牌,大家使用完可能就不需要范冰冰了,因為大家覺得這個產品是真的好用。”但就目前來說,范冰冰的名字對品牌來說仍不可或缺。

整體來說,Fan Beauty目前的成績證明了,即使在資本退潮、流量見頂時代,有足夠差異化和實力的品牌依然可以破局。接下來,如何將范冰冰的個人品牌價值,真正沉淀為能夠抵御風浪、能被供應鏈和產品力扎實撐起的品牌價值,或許是以其為代表的所有IP型品牌需要面對的課題。

發表評論

登錄 | 注冊