非標商業的偽命題與真革命

出品/聯商專欄

撰文/范唯鳴

編輯/娜娜

近來商業圈內的一個傳聞是,TX淮海與THE BOX朝外的運營方可能發生變故。有消息稱,THE BOX朝外的運營權正在由盈展系公司向相關產權管理方移交,TX淮海運營事宜已移交至原物業方百聯集團。

其實,早在一年多前,就TX淮海的改造費用用盡的說法也曾“熱鬧”了一陣。當TX淮海的改造費傳聞與THE BOX的運營疑云疊加,非標商業的“破圈神話”正經歷最嚴苛的壓力測試。各類傳聞不斷,除了高度關注以外,也代表了所謂“非標商業”某種程度上從喧囂到沉思的進化。

01

如何定義非標商業?

非標商業這個名稱的出現,2019年底開業的TX淮海是出了大力的。

在TX淮海的原址,最早是華亭伊勢丹百貨,從1993年起在經營了15年后搬去了上海南京西路的梅龍鎮廣場。原址后來幾經變化,從百思買到萬得城,2015年后空置四年。相信當時百聯在做后繼商場經營方選取和何種商業模式導入的競標時,司徒先生(盈展集團創始人、TX淮海操盤人司徒文聰)提出的“策展型商業”是令人眼前一亮的,心底也有“死馬當成活馬醫”的準備的了。而非標商業正因為有了策展型商業,這個以展覽方式,打破商鋪要有墻的基本定式后,才有了實質性的進步。

不過,真的要說非標商業的“前任”,還是要從“北有芳草地南有K11”這句經典描述開始。當年北京僑福芳草地是以藝術為特色的,這樣大面積地犧牲可租賃面積,而代之以藝術品的展覽,甚至在中庭的那座吊橋,是十分大膽和創新的。它不僅是建筑奇觀,更是“體驗經濟與財務模型平衡”的視覺隱喻——這正是非標商業范式的核心命題。

圖源:小紅書@城市新摩力

而上海的K11也是以商場內的藝術氣氛濃烈為特征的,當年(2014年)的莫奈展吸引了無數觀眾,也增添了對于何為K11商場的認知,想起對于為什么商場名為K11的一些“科普”(K是26個英文字母中的第11個)還是十分有趣。

按當今對于非標商業的討論,無疑,芳草地和K11當屬非標商業的先驅。只可惜,對于非標商業的定義,至今尚無統一的文字,也折射了商業本身的復雜性。因而兩位先驅,一個開始有了聘請第三方專業公司的輕資產管理,另一個不斷有消息傳出直至母公司對于該系列主導人的一系列變更,前景尚在摸索中。先驅是否會成為先烈,還是一個問題。

于是,對于非標商業,開始思考的首要要點是,究竟一個商業新模式的出現,是網紅性質的一陣風,還是具備了長紅乃至于真正成為新的商業的一極?其中的底層邏輯是什么?

從名字上來看,非標商業對應的應該是標準商業吧。那有無標準商業呢?這個標準是指商業建筑、品牌布局、運營模式,還是什么?

如果標準商業成立,非標商業(全稱似乎應該是非標準商業)就是可以討論的。但若標準商業本身就是不成立的呢?

如果非標商業不成立,那么上海的西岸夢中心是什么商業?是可以歸類為文旅商業的嗎?蟠龍天地是哪類商業?是文商旅嗎?福建的煙臺山商業呢?是舊城改造后的文旅商業嗎!

……

好像都可以找到歸類,這是所謂的標準商業中已經有了歸屬的。而失去了對標,則標的本身無意義。

其實,商業是分增量和存量的,所謂商業的泡沫是以人均商業面積來衡量的。以上海為例,已經超過了3㎡/人,因而除了外環外的個別區域(如剛開業的臨港的藍鯨世界)外,其實大量的是在做存量商業的改造,包括舊城改造和舊式商業的改造。所以,這些商業以前就是存在的,不是突然變成了非標商業的增量。

因而可以大膽地說,存量商業,無論是三種性質中的哪一種(城市中心型、區域中心型、社區型),還是經過改造脫胎換骨,其實本來就無所謂標準。這也解釋了所謂第N代商業的模型為何不能推而廣之的道理,從經營的角度,本來就是一店一策、一時一策的,不會恒定不變,因為市場在變、消費者的年齡、口味在變。

皮之不存毛將焉附,非標商業的來源值得討論。

02

非標商業的前景

先來看非標商業的兩個經營特點:

首先,高的流量需求。

目前頭部非標商業號稱每年的活動量在300-500場之間(如TX淮海2024年舉辦487場),為什么呢?

因為商業經營的底層邏輯是營業額的高低決定了商場的存活。營業額是構成商場三個GMV中的最主要的一個,決定了租戶的租售比是否健康,決定了租金承受能力的基礎,而營業額的來源是客流和轉化率。當非標商業的客群變窄,轉化率就要求更高,在低的轉化率下,需要高的客流來保證,活動的組織就是吸客的手段。

非標商業的流量邏輯包含三個層級:

·空間流量:通過網紅場景設計(如上海TX淮海40米LED幕墻)實現“打卡即傳播”;

·事件流量:每月2-3次策展活動(如北京木木美術館每月主題展)制造社交貨幣;

·社群流量:主理人粉絲圈層裂變(如成都Regular源野主理人社群超10萬)。

深層邏輯是,非標商業的“內容可復制性”遠低于產生記憶進而進入復購的過程,因而需通過活動創新維持新鮮感。

其次,是主理人商業的特征。

主理人商業依賴的邏輯是:

·信任經濟崛起:主理人品牌的客單一般較高。筆者在TX淮海體察,看到標識的價格標簽時幾乎心里都要驚呼一聲。所以,需要消費者對于主理人及其IP有較高的辨識和信任,才能完成商業的閉環。

·垂直圈層穿透:主理人對于消費理解的細分,典型的如二次元消費,以及據此產生的內容共創(周邊),之后完成商業的閉環。

·運營效率革命:主理人商業的布局一般趨于模塊化,空間、時間、人群都需要比較精準,這樣才能達到高的轉化率,完成商業的閉環。

但是,商業體到場消費其實不是講效率的,網上購物才是。

由此,非標商業的經營有如下的風險:

1)流量陷阱。過度依賴短期活動導致用戶疲勞;

2)主理人依賴。頭部主理人解約可能導致項目價值縮水(據報道,某著名非標商場曾發生主理人撤離致當月客流下降19%);

3)盈利平衡。據統計,非標商業平均培育期達4.3年,若以非標商業的元年2020年始,到今天被冠之以非標商業的項目有的還未走出培育期。

假如非要為非標商業設定一個風險指標的話,那么當策展成本>營收15%,當主理人品牌流失率>20%時,需觸發運營調整機制。但目前沒有看到此類經營指標的“紅線”,那么非標商業的前景的確會令人有些擔憂,而發生本文開頭的傳聞也就在情理之中了。

其實,非標商業的經營水準達到了哪個層級,業內一直有些“諱莫如深”,大家都不提。但REITs(房地產信托投資基金)的入池項目,其經營表現被披露得完完整整,有時還有些“體無完膚”的感覺,因為從上報到證監會質詢到再回復,來回過程中可以清晰地看出專業度和數據基礎,那么從商業的原理上來講,無論是否有“標準商業”還是“非標商業”的帽子,其經營表現的底層架構應該是一樣的。

這里不存在傳統與非傳統,老的與新的指標體系完全顛覆的狀況,只要是商業,只要投資要有回報,那么這些指標背后反映的邏輯是大家都要遵守的,因為這是市場的客觀。商業的標準與非標只是標簽的不同。

03

范式革命:當第五消費時代遇見資本效率鐵律

當喧囂褪去,非標商業的可持續性終將取決于其與傳統商業共通的底層邏輯——對商業基本面的敬畏。

解構非標的刀鋒,終需劈開財務數據的鎧甲。

無論何種商業(這里暫且同意所貼的所有標簽),其基本面和需要遵循的基本邏輯是相同的。

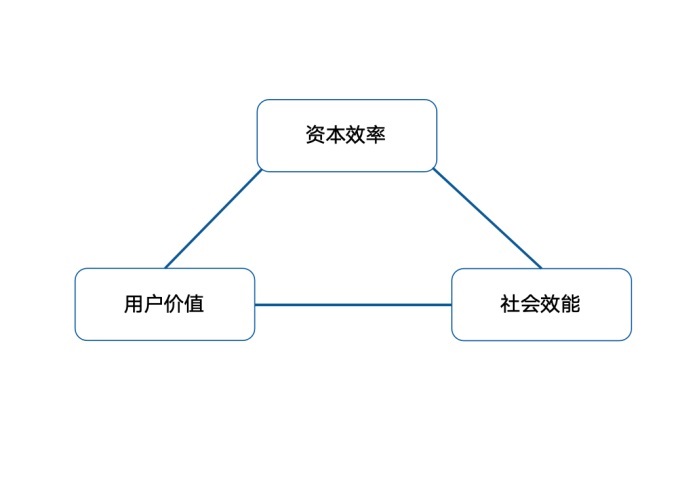

商業的基本面有三重,用圖示的方法表達如下:

資本效率、用戶價值與社會效能互為犄角——任何一邊的缺失都將導致商場的傾覆。

首先是資本效率。

在筆者從事的商業授課、知識分享的許多場合,某類企業對于資本的效率是不感興趣的。筆者好奇就私下追問是為什么,得到的回答是,我們融資的途徑得到保證且成本很低,就不關心效益了,投資(資本)效率當然更談不上。其實不用詫異,因為這是目前還有相當部分存在著的現實。

非標商業可不能走這條路。我們看到的許多信息是,某某品牌已經是第N輪融資了,好似其前景因為有資本的介入就不用擔心似的。

但是投資是要講回報的,資本是要講效率的。沒有盈利模式的商業和品牌是不能長存的,這是基本邏輯。

以最近申報的蘇州相城購物中心REITs招募書為例,盡管這份招募書的質量引起圈內的一陣議論,但我們聚焦其披露的經營數據:

來自招募書

從披露的類別來看,是告訴市場其三個GMV達到的高度(總營業額、總客流、總租金收入),以及經營性指標(租金坪效、續租率、租金收繳率、租售比)等。

盡管現在所謂非標商業就REITs而言還沒有一個入池,但上述指標對于非標商業也通用。可惜的是,目前對于非標商業在推廣的重點上,似乎聚焦在其他方面,而上述經營數據只有零星半點,還需要迂回統計和計算(據行業數據,2024年TX淮海的坪效為11500元/㎡/年,大約為K11的68%)。

那些投資(對于非標商業而言是融資)方是怎么想的?

第一要有數據,第二要有這些數據業內的標準,據此可以比較。

那么,所有商業至少在資本效率上應該是統一的一把尺,哪怕最初講情感,但最終還是要回到投資效益這條基本軌道上。

非標商業不是例外,芳草地在告訴你這點,K11也是。

其次是用戶價值。

用戶價值這件事,非標商業可是強項。從阿那亞到EKA天物,從北京檀谷到深圳南頭古城,其商業嵌落在場景的復古、懷舊、情感中。

為什么要強調場景,因為消費從物質到精神,追求的情感價值越來越高,“我喜歡”成為消費最大的理由,所以,商場要有場景去吸引消費者,用打卡達到到訪率,用新奇促成話題和轉化率。

那么,達到了以上又如何?

看看前面提及的芳草地,芳草地用犧牲30%租賃面積換取的“藝術流量”,最終需通過奢侈品集合店(如HUBLOT)每平米8萬塊的年銷額來平衡——這正是三角模型中“用戶價值→資本效率”的經典轉化。

原來是要用場景和體驗,來轉化成價值的溢價,也即銷售。瞧,又回到了商場經營的基本面。

商場經營中的用戶價值,需要分為兩個層面:

第一個層面是消費者。對于消費者而言,進商場不僅僅是購物,而是一種精神的愉悅,體驗占據了中心。沒有體驗感的商場是斷不會長久吸引消費者的。

體驗經濟理論是1999年提出的,而到了2023年三浦展提出第五消費時代,消費行為已從“功能滿足”轉向“情感共鳴”這個觀點日益為商業經營者接受并貫徹到實際的應用中。

從商場日益豐富的消費者體驗獲得感來看,走過了三步:

第一步,感官體驗。從精神堡壘,到雕塑,到抽象畫,一個個話題主導了消費者的關注點,比如TX淮海的藝術裝置;

第二步,情感體驗。從傳統節日到商場和品牌互相扶持組織的推廣,把品牌價值和商場宣導結合了起來,比如LV的那艘大船;

第三步,文化宣揚。從在地文化到在地消費,從消費熱潮中宣揚一個城市的精神和氣質,比如淄博燒烤、上海的鴻壽坊。

據TX淮海2024年運營報告披露,其屋頂音樂空間使周邊業態復購率提升37%,正如1993年華亭伊勢丹憑借日式服務創造2.2億人民幣年銷,今日非標商業的體驗溢價,本質是用戶價值貨幣化的當代解法。所以,當消費行為成為日常生活的一個精神層面后,商場經營就上升到生態了。

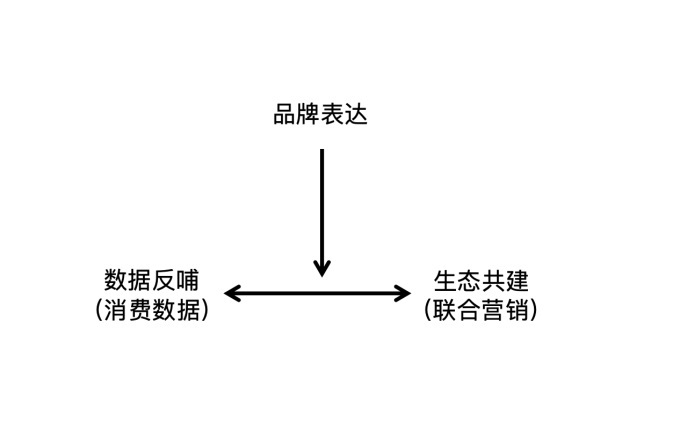

第二個層面是租戶,也即品牌。租戶在商場中如何表達,從貨品的擺放、消費者的參與,到消費理念的傳達,和會員活動的組織,都體現了這一點。

商場中品牌的經營再也不是“孤軍奮戰”了,而是商場與品牌方的聯手再造,這在非標商業中尤其明顯。

無論是TX淮海的主理人品牌專屬策展區,還是商場對租戶的數據開放(客流/消費數據共享),一直到數據化工具包的共建,商業已經進化到了生態建設的層面了。

成都Regular源野的“主理人聯營分成制”(租金+流水抽成),使培育期縮短至2.8年,就是雙方合力后的明顯例證。

消費者價值是顯性入口,租戶價值是隱性根基。二者通過“數據資產化”(如消費行為→用戶畫像→精準招商)與“空間場景化”(如策展空間→社交樞紐→文化地標)實現價值共振。

非標商業,或者其他什么標簽的商業,唯有回到商業的基本面,才有長久經營并且日益增值的可能性,否則難逃曇花一現的命運。

寫在最后

非標商業的真正進化,不在于顛覆標準,而在于證明:當藝術策展的吊橋與REITs財報中的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)達成和解,當主理人的創意激情與凈現金流周轉率形成共生,這時商業的進化才真正邁上了新的臺階。本文開頭提到的傳聞才會越來越少。

發表評論

登錄 | 注冊