獨家解析:百聯(lián)集團緣何落榜“世界500強”?

聯(lián)商網(wǎng)特約評論:7月7日,一年一度的財富世界500強排行榜發(fā)布。2014年上榜的500家公司總收入達到310584億美元,與2013年的303049億美元相比增加2.5%。總資產(chǎn)達到1234768億美元,同比增加1.6%。員工總數(shù)同比增加0.5%。

對零售業(yè)而言,有兩家企業(yè)值得關注。一是沃爾瑪上演“王者歸來”,再次回到世界500強老大的位置;二是中國零售航母百聯(lián)集團名落孫山,不在世界500強之列。而去年同一時期,百聯(lián)集團以252億美元的營業(yè)收入,成功入圍500強,位列第466位。短短一年時間,百聯(lián)集團與世界500強失之交臂,可謂曇花一現(xiàn)。

世界500強統(tǒng)計主要是參照上一年度企業(yè)銷售額。百聯(lián)集團2013年經(jīng)歷了一次較大的人士變動:董事長、總經(jīng)理雙雙換人。此外,百聯(lián)集團這幾年一直在推進業(yè)態(tài)整合,從一定程度上也影響到了業(yè)績增長。

《第三只眼看零售》認為,作為上海國資委主導下的國有商業(yè)企業(yè)大聯(lián)盟,百聯(lián)集團一直穩(wěn)居中國連鎖百強之首,但其大而不強,體制僵化,官僚作風等也曾為業(yè)界詬病。百聯(lián)集團的整合一直是老大難問題,在零售業(yè)日子好過的時期,沒有下決心完成業(yè)務板塊的整合與梳理,而在行業(yè)競爭加劇,經(jīng)營環(huán)境日益復雜的當下,大而不強的“零售航母”將更加難以應對萬變局面。

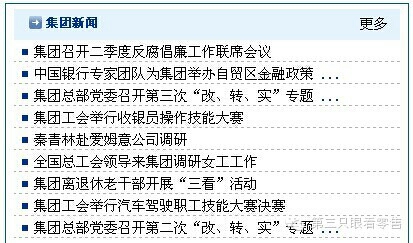

躋身世界500強的廣告依然橫掛在百聯(lián)集團網(wǎng)站首頁,但已經(jīng)是老黃歷了。

一、高層頻換,外行領導內(nèi)行

由于百聯(lián)集團的國有體制,董事長、總裁等領導崗位均由上級部門委派。因此,容易出現(xiàn)“外行領導內(nèi)行”的情況。比如,去年上任的百聯(lián)集團總裁葉永明原來是上海汽車集團股份有限公司副總裁、上海通用汽車有限公司總經(jīng)理。

事實上,從管理學角度“外行領導內(nèi)行”并無不可,比如大潤發(fā)總裁黃明端之前就沒有干過零售,他原來是搞紡織的。但“外行領導內(nèi)行”的前提是,要留給他足夠的時間去熟悉這個企業(yè)和行業(yè),由“外行”變成“內(nèi)行”。

但百聯(lián)集團顯然不是這樣,高層頻頻更換是百聯(lián)的一大特色。百聯(lián)自2003年組建以來,高層人事變動頻繁,董事長和總裁的職位均出現(xiàn)三次更迭。2003年,張新生出任第一任董事長,至2006年4月調(diào)任上海市經(jīng)委副主任。時任寶山區(qū)委書記的薛全榮隨即空降,出任第二任董事長。2006年12月,因牽扯到陳良宇一案,薛全榮接受相關部門審查。2008年1月,時任上海市國資委副主任的馬新生接替薛全榮,調(diào)任百聯(lián)集團董事長。

百聯(lián)集團第一任總裁王宗南于2006年6月調(diào)任光明集團擔任董事長,此后,百聯(lián)集團總裁職位一直長期空缺,直至2007年9月,原百聯(lián)集團副董事長呂勇明才正式擔任總裁和黨委副書記。2009年9月,呂勇明調(diào)任上海市國資委副主任,賀濤出任上海百聯(lián)的第三位總裁。

高層頻頻更換使得每一屆領導層并沒有足夠的時間去熟悉和了解企業(yè),并且使得基層做事的員工還要不斷去適應每一任領導的管理理念和風格,造成精力和時間的損耗。

二、業(yè)務重疊,整合緩慢

《第三只眼看零售》認為,如果將企業(yè)比喻為一個國家的話,百聯(lián)集團像一個聯(lián)邦制的國家。旗下各個業(yè)務板塊各自為戰(zhàn),沒有有機整合在一起。比如,百聯(lián)集團剛成立之時,超市業(yè)態(tài)便有聯(lián)華和華聯(lián);百貨業(yè)態(tài)便有百聯(lián)股份和友誼股份;便利店業(yè)態(tài)有羅森、快客等品牌。可以說,百聯(lián)旗下不同系統(tǒng)之間各自為戰(zhàn),并沒有形成整合后的規(guī)模效應,甚至存在一些同業(yè)競爭。

盡管這幾年,百聯(lián)集團也采用“合并同類項”的作法,進行旗下業(yè)務板塊的梳理。比如以聯(lián)華整合華聯(lián);轉讓羅森便利股份專注經(jīng)營快客便利等。其整合路徑也是相當明晰,但由于種種原因,其整合進程相當緩慢。以華聯(lián)和聯(lián)華的整合為例,這項“合并同類項”運動足足進行了七年。

“對百聯(lián)來說,整合一直是制約其發(fā)展的難題。從張新生時代起,就希望將百聯(lián)集團的上市公司進行合并,組建一家上市公司。但在國有體制下,多年都沒有起色,其根本原因就在于利益糾葛復雜,以及人事關系的難調(diào)。”零售業(yè)觀察者,《中國連鎖》主編陳岳峰曾這樣形容。

三、官僚作風,競爭乏力

官僚作風一直是百聯(lián)集團給外界的形象。而在百聯(lián)內(nèi)部,官僚作風、體制僵化,使得一線干部感到騰挪乏術。“作為一個大賣場總經(jīng)理,我要給某位員工加工資都要經(jīng)過總部的層層審批。比如,我看好你這個人才,我答應給你每個月增加300元的收入。可是等審批下來要到三個月以后。那時候你可能已經(jīng)等不了早就走了。或者審批下來,只能給你每月增加250元,讓你非常別扭。”百聯(lián)集團一位大賣場總經(jīng)理給《第三只眼看零售》舉了這樣一個例子。

另外,隨著這幾年行業(yè)競爭加劇,尤其是電商沖擊、老百姓購買力下滑以及八項規(guī)定對零售業(yè)的沖擊,百聯(lián)集團競爭力大不如之前。

“一周工作5天,其中四天在開會,主要是黨委、紀委、婦聯(lián)等會議,真正用于業(yè)務的時間只有一天,這還不包括出差。”百聯(lián)內(nèi)部人士如此自嘲。(上圖為百聯(lián)集團官網(wǎng)截圖)。

從發(fā)展時機來看,百聯(lián)集團似乎錯過了“最好的時光”。百聯(lián)近年內(nèi)耗過多,延誤了全國拓展的大好時機。再加上聯(lián)華旗下的大賣場,除華東地區(qū)外,其他外埠市場的拓展不是特別理想。雖然目前已經(jīng)為未來的全國擴張鋪平了體制和架構上的道路,但各方的角力和牽制依然在一定程度上存在,而且時勢也今非昔比。未來如何保持可持續(xù)的快速增長,是百聯(lián)需要面對的新問題。

(聯(lián)商網(wǎng)特約評論員 趙向陽/文 轉載請務必注明出處!)

歡迎關注聯(lián)商網(wǎng)微信公眾號:

歡迎關注作者微信公眾號【第三只眼看零售】

發(fā)表評論

登錄 | 注冊