西貝選擇道歉,這堂課的代價有點大

出品/聯商網

撰文/林平

西貝陷入“預制菜”爭議至今,最終選擇以致歉信方式與消費者“和解”。

9月15日,西貝發布致歉信稱,將盡可能把中央廚房前置加工工藝調整到門店現場加工,并于2025年10月1日前陸續完成相關調整。

具體而言,西貝所有使用大豆油烹調的菜品,調整為使用非轉基因大豆油。多個兒童餐以及其他餐食調整為現制、現切、現炒、現燒、現串、現鹵、現煮、現熬等。

西貝對給顧客帶來的困擾和擔憂表達歉意。此外,西貝還表示:“以后打明牌,做透明的西貝,徹徹底底向胖東來學習。”

01

事件核心是缺失了消費者視角?

就當下而言,公眾對預制菜定義普遍困惑。消費者對預制菜的感知、預制菜行業標準乃至官方對預制菜的“定義”,不同群體在認知上都存在著相當程度的錯位。

從西貝創始人賈國龍高調發聲“西貝的門店100%沒有預制菜”,到媒體、消費者視角的現場檢視,其“100%沒有預制菜”的定義,在公眾輿論的角度,產生了相當大的動搖。

頗為“抽象”的是,賈國龍曾公開為預制菜站臺,稱“好菜全是預制出來的,預制菜是未來大趨勢”。

對于上述表態,賈國龍稱,此前自己確實發表過類似于“高級菜才預制”的言論,例如魚翅鮑魚等高級菜肴都需要長時間地預制,“預制就是預加工,但我們不是預制菜,國家對預制菜有嚴格定義。按國家的規定,我們沒有一道菜是預制菜,做熟環節都在門店進行”。

以饅頭為例,賈國龍指出,饅頭是在中央廚房做熟的,在國家標準中,主食類和面點類是允許在工廠做,再到門店加熱,它不屬于預制菜。但在媒體現場探訪環節中,西貝售價頗高的手工戧面饅頭并非是其中央廚房生產,而是源自集采供應鏈,來自安徽的一家預制食品生產企業。

而從羅永浩的視角來看,其“嗆聲”西貝的目的,是希望國家盡早推動立法,強制飯館注明是否用了預制菜。換言之,餐飲企業能不能用預制菜,經營者可以自己決定,但是要保障消費者的知情權。在消費者對價格感知越來越明顯的當下,消費者希望能實現價格與價值的對等。

正如人民日報所說,餐飲業發展,終究要服務于人。餐飲業發展,既要追求高效便捷,更要滿足公眾吃得安心、吃得明白的剛需。

在聯商高級顧問團成員云棲居士看來,西貝事件表面上是關于預制菜標準的認知差異,實則揭示了零售與服務行業一個根本性問題:企業視角與消費者視角的嚴重錯位。事件導致的直接后果是西貝線上訂單大幅下滑,消費者用腳投票表達了他們的不滿。

“西貝問題不在于是否合法合規,而在于沒有滿足消費者對‘餐廳現做’的心理預期。消費者前往人均消費百元以上的餐廳,期待的是廚師現場烹飪的‘鍋氣’和獨特體驗,而不是工業化生產的預制菜品,無論這些菜品是否符合國家安全標準。”云棲居士表示。

而缺失消費者視角的認知錯位在零售和服務行業普遍存在。企業習慣于從成本、效率、標準化角度思考問題,而消費者關注的是價值、體驗和情感需求。當兩者產生沖突時,企業若不能及時調整視角,就會陷入“我們沒錯,是消費者不理解”的誤區,最終付出市場代價。

02

商場到底能不能使用明火?

值得注意的是,為了保證后廚的正常運行,9月14日中午,西貝已發布通知,全國門店暫停后廚參觀。這距離其宣布公開后廚參觀,僅僅過了兩天。

背后的原因不難理解,盡管受到輿情影響,但對于門店來說,需要保持正常的經營。

有西貝店長表示,后廚參觀已經嚴重影響門店的正常營運,總部希望門店把精力放在顧客的堂食體驗上,“不然現場太亂,也有就餐的顧客投訴,同時這也不符合食品安全規定,風險更大”。

聯商網近期曾聯系到一位西貝店長,他表示:“預制菜的定義爭議確實存在,不做評價。對于門店來說,現在能做的就是踏踏實實接待好每一桌客人,服務好每一桌客人,把本職工作干好,比發什么聲都實在”。

在西貝宣布暫停后廚參觀的同時,還有大批餐飲店開啟后廚現炒直播,有直播間同時在線9萬人。有一種市場聲音認為:“商場無法使用明火,開在商場的連鎖餐館只能用電磁爐,因此也難以做出新鮮的煙火氣”。

但真實情況是這樣嗎?答案是否定的。

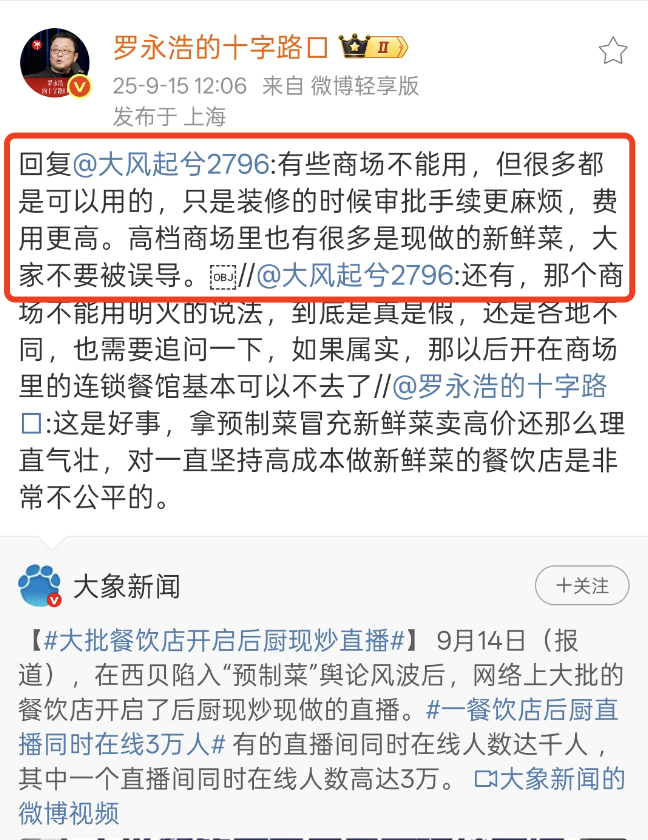

先看羅永浩的回答,他對網友進行了科普:“有些商場不能用,但很多都是可以用的,只是裝修的時候審批手續更麻煩,費用更高。高檔商場里也有很多是現做的新鮮菜”。

聯商網聯系到不少商場運營方人員,有一家商場負責人表示:“商場有一部分餐飲區域是有燃氣的,可以用明火做中餐。不過也有不少樓層和區域是沒有燃氣的,只能用電。”

另外一家商場運營方則表示,商場完全可以用明火,基本上每個商場都有燃氣功能。不過根據消防要求,商場地下室(負一、負二層)只能使用電加熱,無法使用明火通燃氣,地面都是可以通燃氣。

不過對于餐飲經營者而言,燃氣的開通并不容易。“商場整體燃氣主管道一般都有審批和預留,麻煩的是單個小商戶的燃氣開通,由于涉及到燃氣公司指定單位設計和施工,很多餐飲店選擇了電加熱,沒選擇燃氣。實際上,不為消費者所熟悉的是,燃氣的使用成本低于電加熱成本。大型中餐都需要用到燃氣,不然燒出來就差點鍋氣味。比如外婆家、喜祿、正哥等中餐廳在商場也都使用的是燃氣明火。”該運營方表示。

實際上,餐飲經營者也會遇到經營上的矛盾點。對消費者而言,中餐如果不用燃氣可能會沒鍋氣。但對于餐飲經營者而言,全部現買現燒并不現實,缺乏較大的加工場地。為了提升效率,餐飲品牌一般是選擇半成品粗加工過的食材。

“現在餐飲品牌大部分粗加工是在中央廚房,然后半成品到店,進行現場炒制,從而實現原料可控,味道標準化。監管部門對半成品粗加工食材十分嚴格,國家應該推進連鎖化、集中粗加工,這樣才能保障食品安全。”該運營方表示。

寫在最后

實際上,從消費者的痛點來看,消費者不是不接受預制菜,而是部分商家打著現做現炒的幌子,卻是“微波爐廚房”。以預制代替現做,卻按照現做現炒的價格收取費用,侵害消費者權益。

此外,目前“預制菜”缺乏較為明晰的概念界定,亟待厘清。這場由預制菜引發的行業討論,或許正推動著餐飲標準化與消費知情權的邊界重塑,而西貝仍需要不斷完成公眾信任的重新構建。

談及西貝事件帶給行業的啟發意義,云棲居士認為,零售企業必須認識到,國家標準只是底線,用戶標準才是天花板;合規只是基礎,體驗才是競爭力;企業視角只是起點,消費者視角才是終點。那些能夠真正站在消費者角度思考,將用戶體驗融入組織DNA的企業,將在新一輪消費變革中獲得持續競爭力。

一個優秀品牌的建立需要十年甚至數十年的苦心經營,而信任的坍塌卻可能在一夕之間。從西貝這封致歉信來看,是含有誠意的,也是這家企業對于此次預制菜風波該有的態度。

而對于餐飲企業而言,經營的不二法則永遠是提供好的商品和服務。

發表評論

登錄 | 注冊