娃哈哈到底是誰的?

出品/有數DataVision

撰文/嚴張攀

這篇文章,我們會結合娃哈哈的發展經歷,以及旗下公司復雜的股權結構,嘗試回答這三個問題:

(1)娃哈哈的“核心資產”都有哪些?它們由誰掌控?

(2)娃哈哈復雜的股權結構和利益分配體系如何形成?

(3)宗馥莉和杜建英的矛盾因何而來?

娃哈哈的宗慶后時代

娃哈哈是一個被濃縮進時代記憶的消費品牌,是中國商業史上一段未完待續的章節,也是一個龐大又復雜、精巧而縝密的利益創造與分配系統。

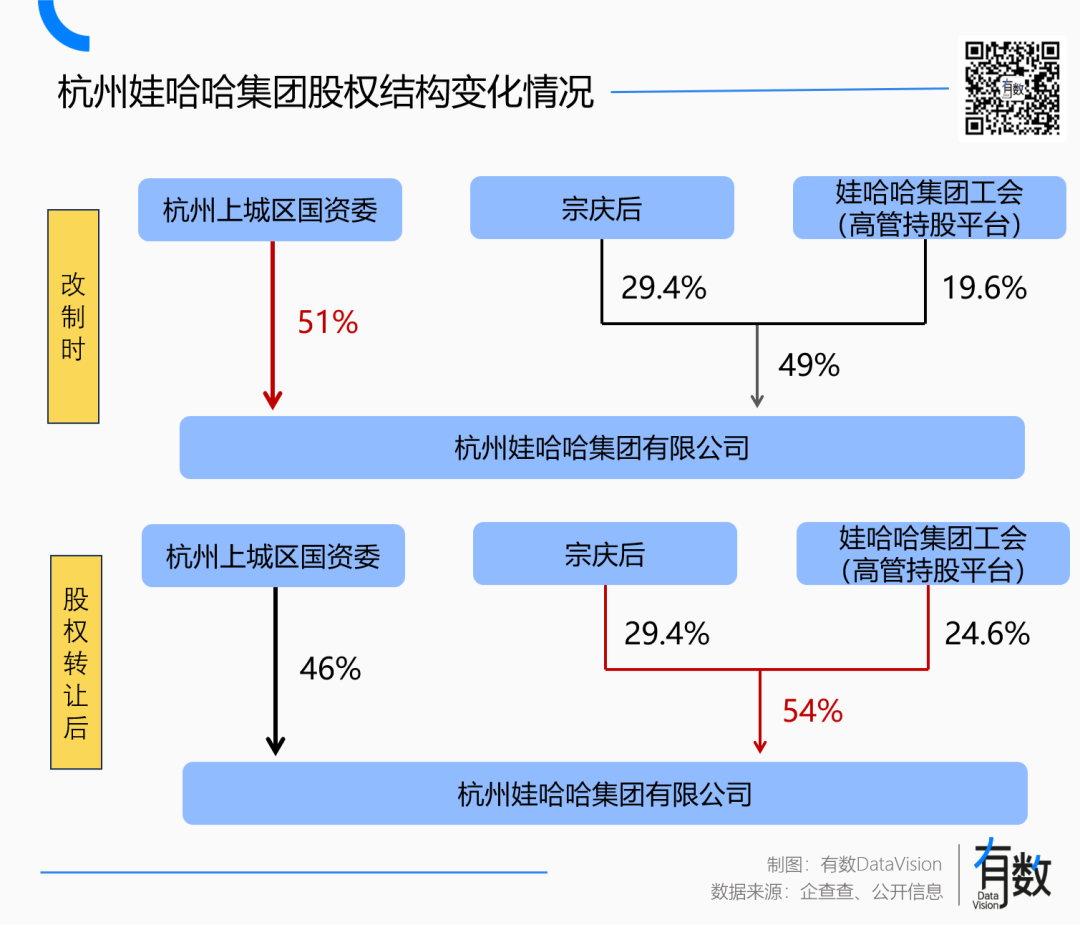

1999年,杭州上城區校辦經銷部改制,杭州上城區國資委資持股51%,宗慶后與核心管理層后出資持有49%,構成了娃哈哈最早的雛形。

兩年后,上城區國資委進一步放權,將5%股權轉至集團工會,在事實上完成了“交班”,將娃哈哈的實際控制權交給了以宗慶后為核心的管理層手里[1]。

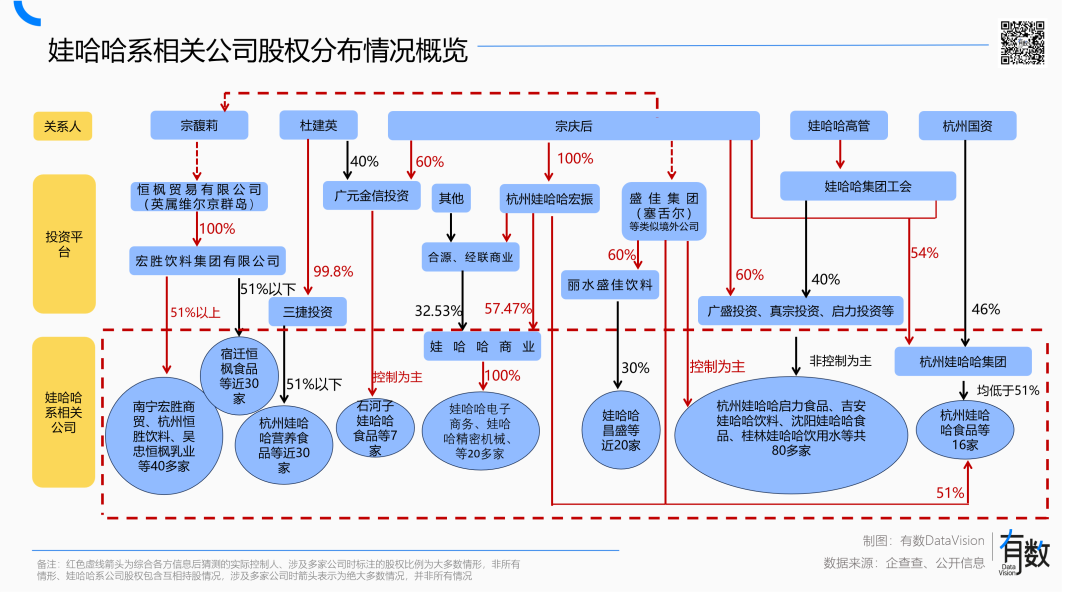

此后20年間,娃哈哈成為了一個涉及200多家公司主體,擁有80多個生產基地,資產規模400多億,年營收近700億的龐大集團。其利益主體可以大致分為三塊:

(1)地方國資參與的娃哈哈集團

(2)宗慶后與核心管理團隊的持股平臺(娃哈哈集團工會)

(3)宗慶后家族管理的各個主體

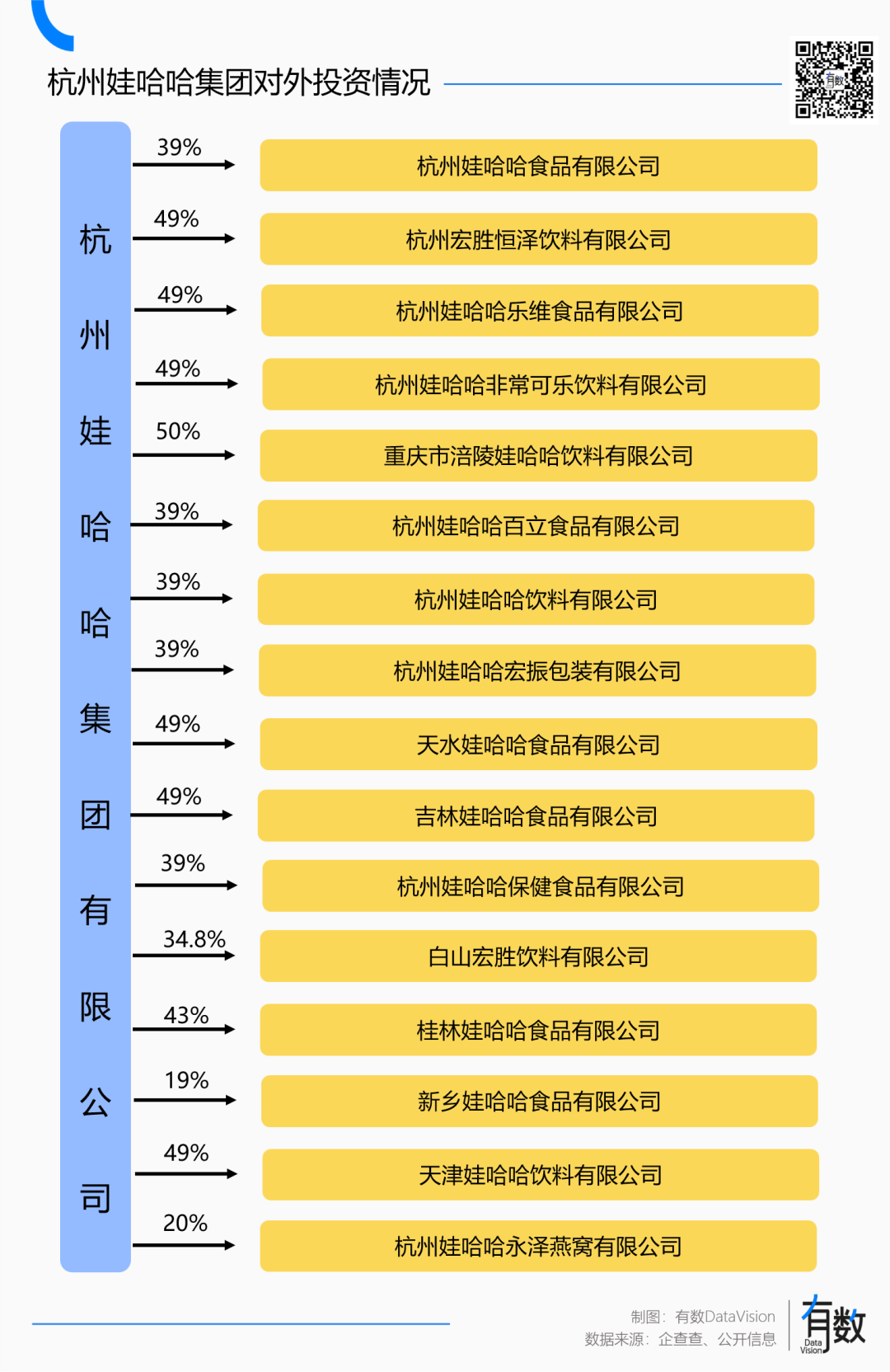

其中(1)娃哈哈集團目前掌握著娃哈哈商標,娃哈哈集團直接投資的公司只有16家,成立時間都在“交班”之前。

同時,娃哈哈集團對旗下公司的持股比例都低于51%,也就是說,集團對旗下公司的經營沒有決定性的投票權。

而(2)娃哈哈集團工會和大多數持股平臺一樣,主要功能是分錢。這一持股平臺在娃哈哈內部被稱為“干部股”[2]。

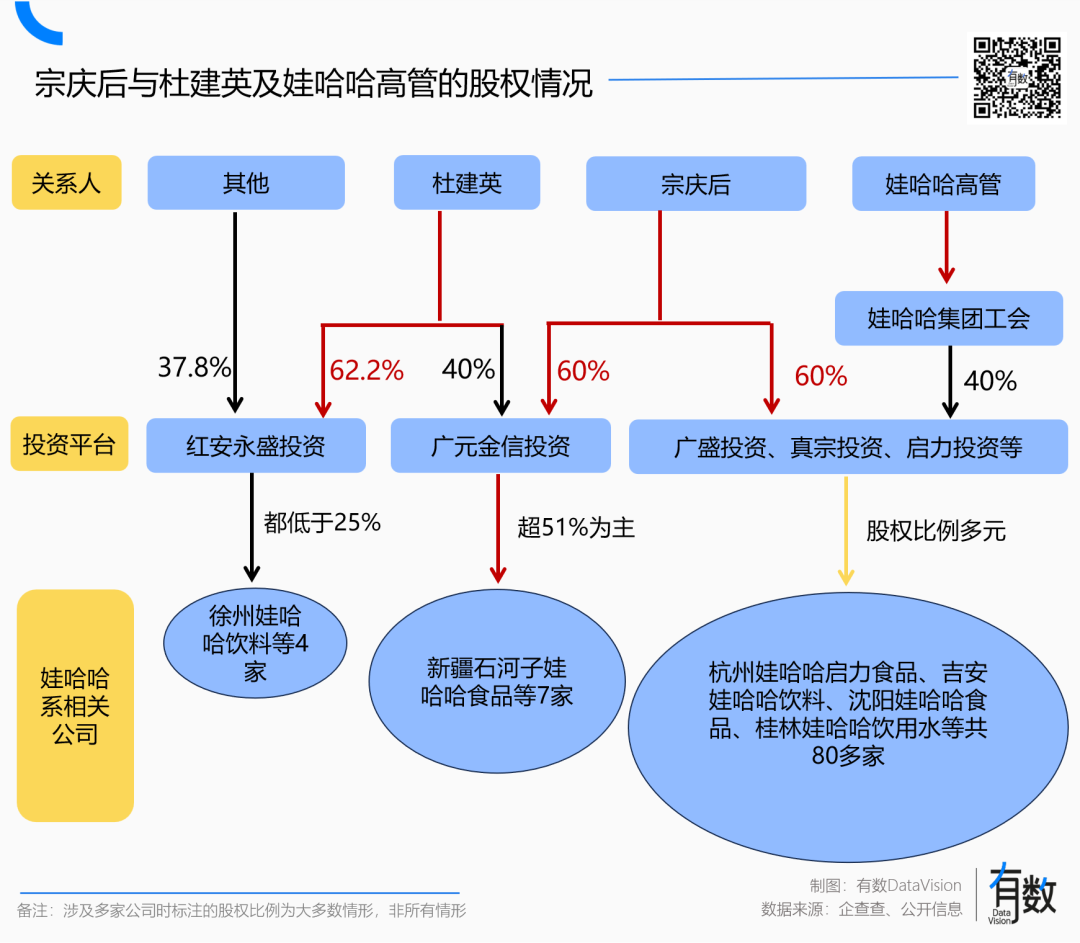

不完全統計,宗慶后與高管團隊成立的持股平臺有6家,旗下投資公司96個,絕大部分成立在2001年后。

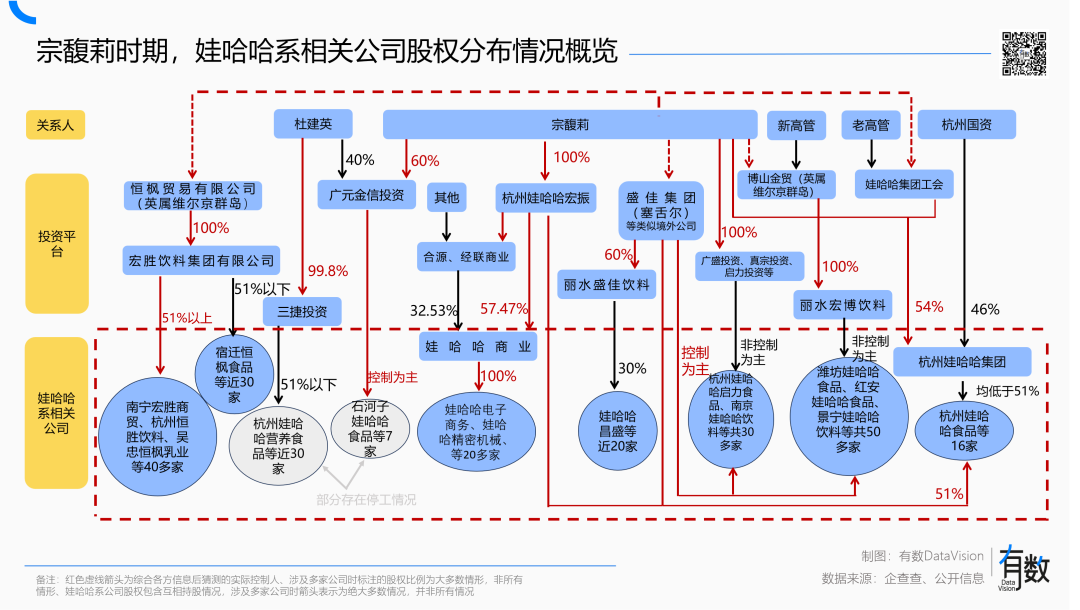

娃哈哈的生產、銷售與投資,幾乎全部掌握在(3)宗慶后家族管理的各個主體中。這些主體又可以大致劃分出四個清晰的板塊:

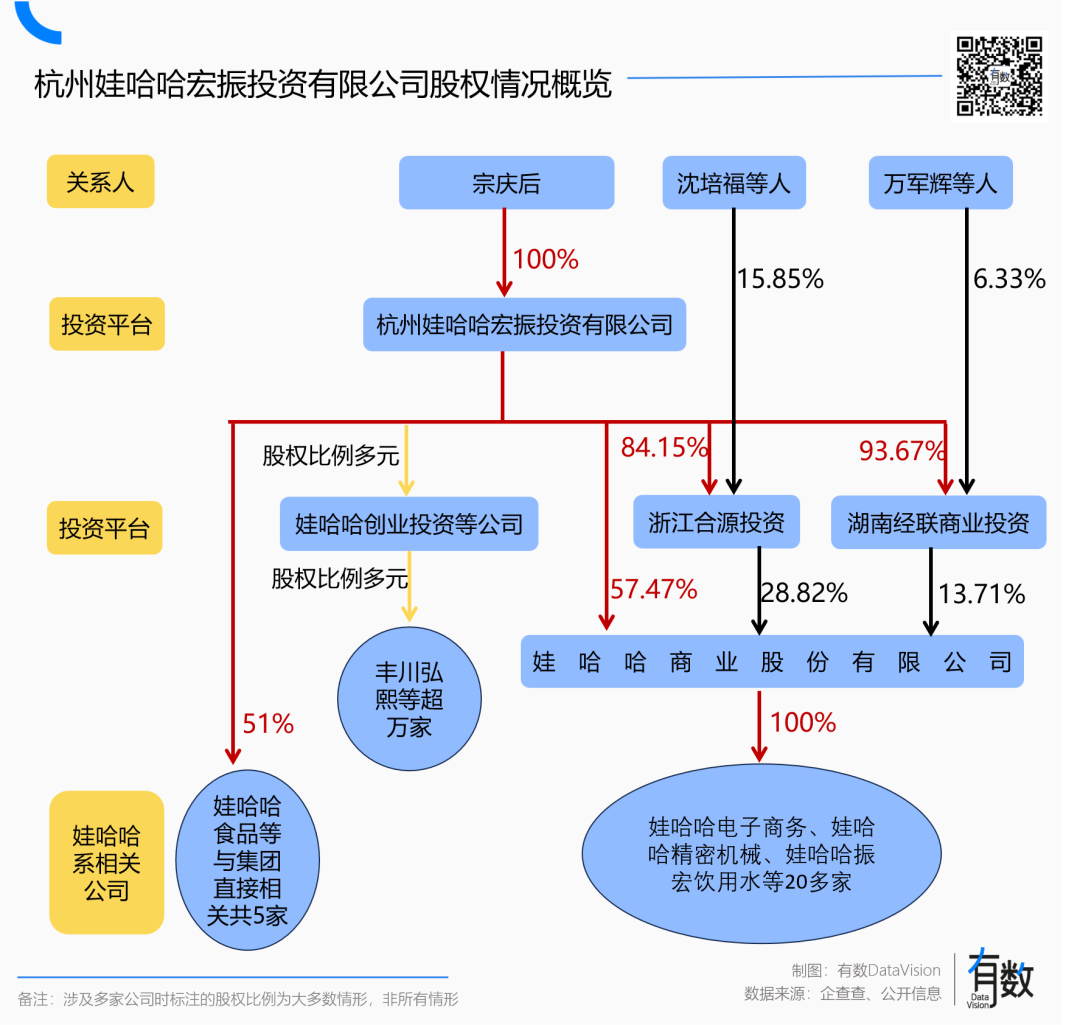

(1)宗慶后直接控制的“宏振投資”及旗下公司,定位娃哈哈的銷售與投資。

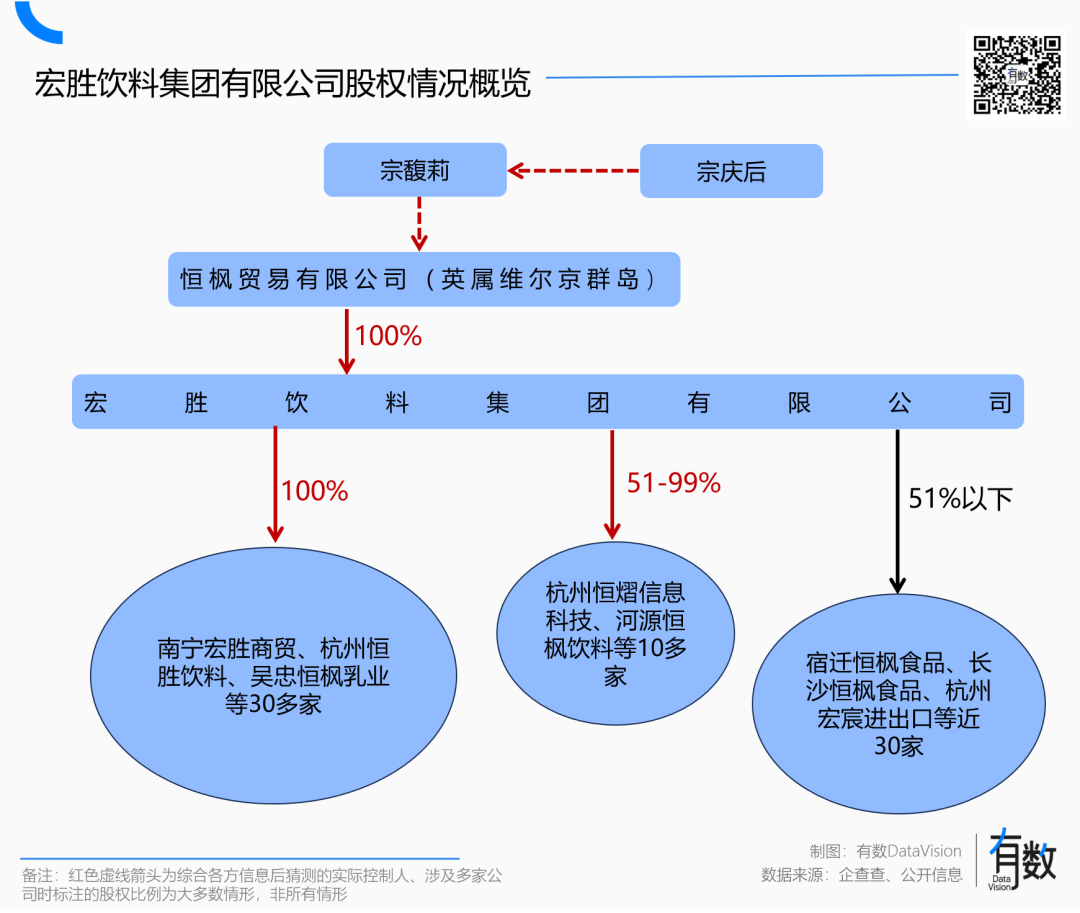

(2)由宗馥莉完全持股、并由宗慶后直接控制的“宏勝集團”及旗下公司,定位娃哈哈的生產。

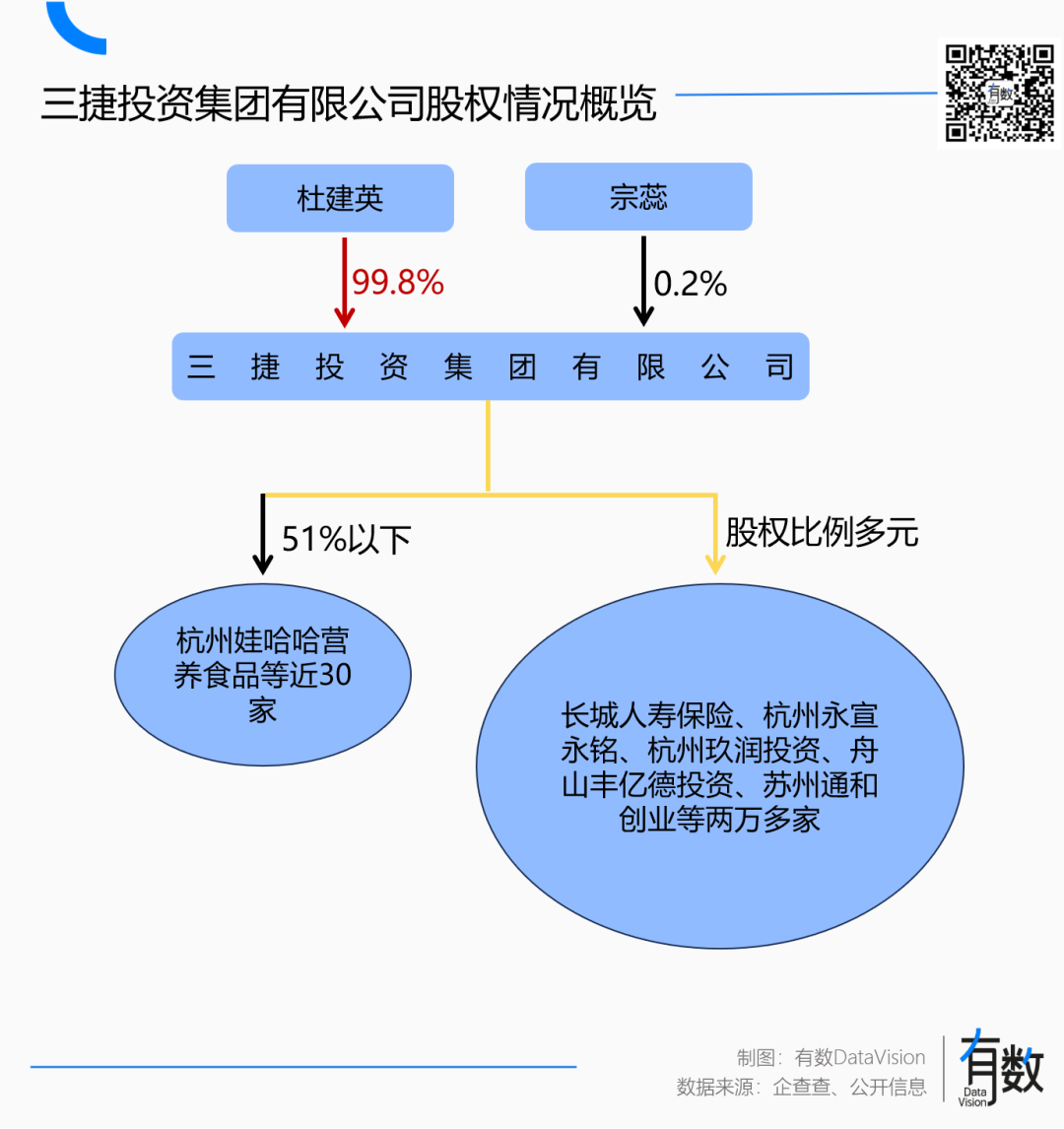

(3)由爭議中的另一方杜建英直接控制的“三捷投資”及旗下公司,定位娃哈哈業務之外的投資。

(4)在娃哈哈的經營之外,宗慶后設立了一系列投資平臺,直接或間接控制了娃哈哈的部分經營主體。

投資平臺存在的主要意義,是讓其他相關方也能參與娃哈哈的利益分配。

其中(4)投資平臺最大的特點,是絕大多數由宗慶后控制,但由杜建英持股超過60%的紅安永盛投資是一個例外,不過紅安永盛投資對參投企業持股比例都低于25%。

換句話說,宗慶后并不吝于利益分配,但分配的主導權都始終掌握在自己手里。

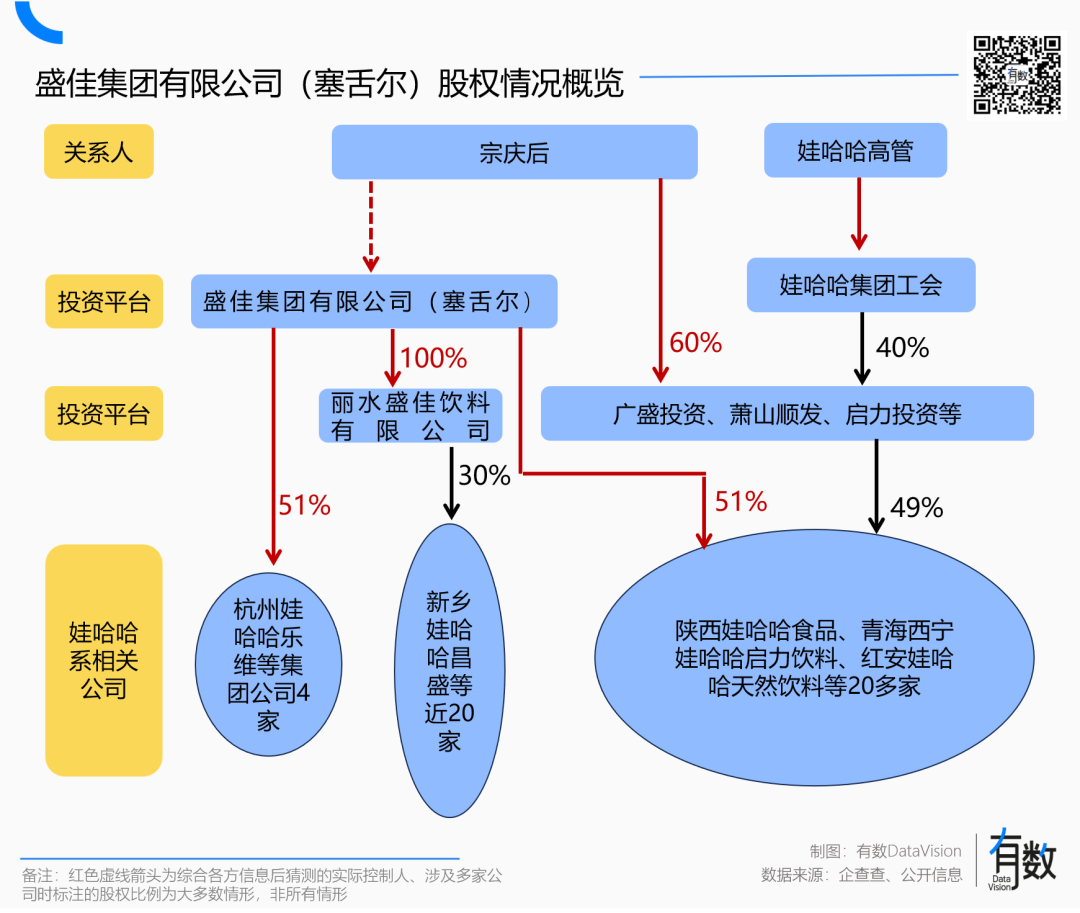

舉例來說,投資平臺之一的盛佳集團有限公司(塞舌爾)為離岸公司,很難穿透背后股東,但旗下絕大部分參投公司的法人與董事長都曾由宗慶后擔任。

與盛佳集團類似功能的還有恒豐貿易有限公司(塞舌爾)、Bountiful Gold Trading Limited(英屬維爾京群島)、置基國際有限公司(中國香港)等離岸公司。

而在四大板塊中,以“宏勝集團”在娃哈哈體系中地位最高。

宏勝集團成立于2003年,控股股東為離岸公司恒楓貿易(英屬維爾京群島),原始股東為宗慶后妻子施幼珍和女兒宗馥莉[2]。

考慮到當時娃哈哈與達能的合作,雖然控制人是仍在留學期的宗馥莉,但實際控制人大概率依然是宗慶后[1]。

長期以來,宏勝集團承接了娃哈哈1/3的產品生產,大部分是高利潤率產品線[2]。到2024年初,宏勝集團在全國有19個生產基地,48家子公司,104條現代化生產線[2]。

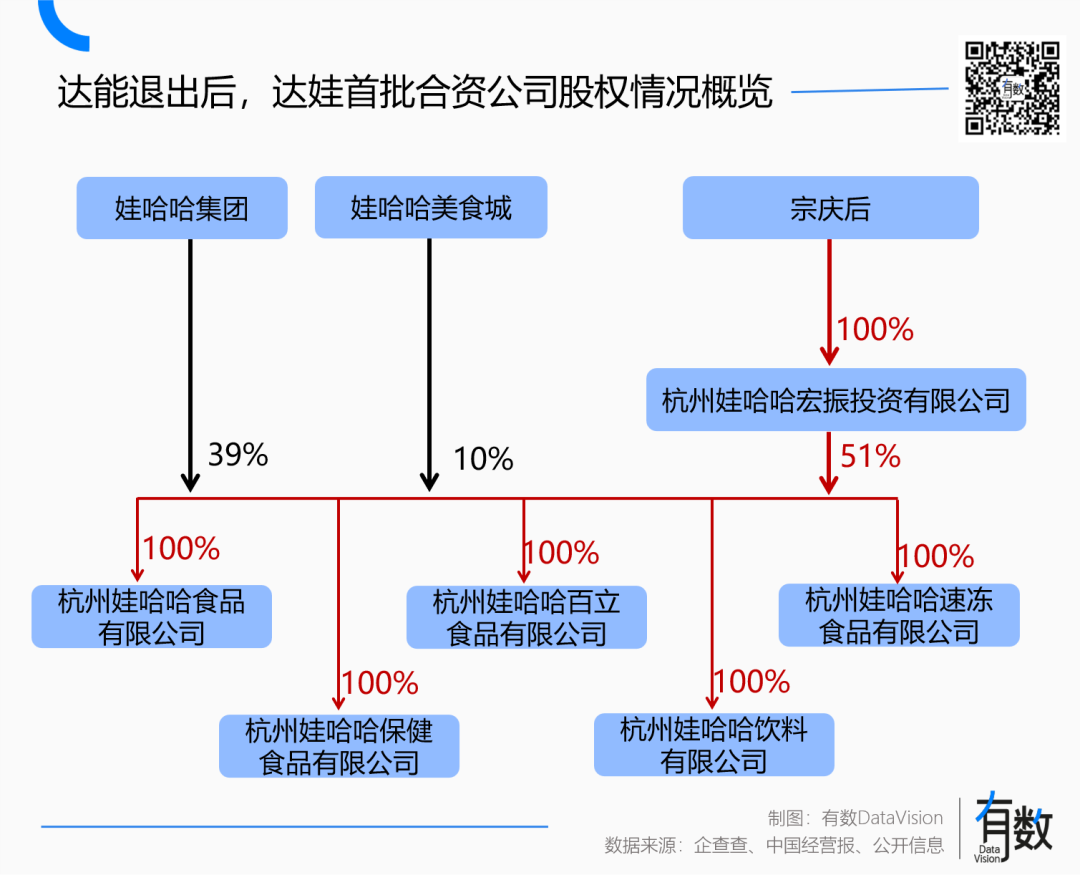

2007年,宗慶后又成立了宏振投資,由自己100%持股,直接對外投資公司30家,其中包含娃哈哈集團旗下5家公司,均通過51%的持股比例,掌握了絕對控制權。

同一年,宗馥莉開始掌管宏勝集團[2]。

三捷投資集團有限公司(即三捷投資)則相對特殊,具體體現為兩點:

其一是三捷投資的成立時間相對微妙。2007年宗馥莉掌管宏勝集團,開始深度參與娃哈哈經營管理,宗慶后設立宏振投資,兩年后的2009年,杜建英陸續退出了娃哈哈旗下各公司的高管序列。2010年,三捷投資成立。

其二是三捷投資幾乎不涉及娃哈哈的經營。雖然三捷投資過近30家娃哈哈相關公司,但考慮到其橫跨半導體、消費、教育等多個行業、超過兩萬家公司的投資版圖,三捷的經營實際上與娃哈哈關系不大。

真實的決策過程不得而知,但基于這些事實推測(注意是推測),三捷的成立類似一次“分家”:由宗馥莉掌握娃哈哈的經營,杜建英獲得一筆啟動資金,在娃哈哈體外發展。

這種分配方案其實就是“李嘉誠模式”:大兒子接班家族生意,二兒子搞體外投資。

自2001年上城區國資委“放權”后的二十余年間,宗慶后通過離岸公司、持股平臺、多層嵌套搭建的股權結構,將娃哈哈最核心的資產一步一步裝進了家族管理的各個主體,既考慮到了利益分配的私密性,也牢牢握住了利益的分配權與控制權。

其設計之復雜,結構之精妙,值得所有民營企業家學習。

而這一切的源頭,也許都離不開那家在娃哈哈成長史上繞不過的公司:達能。

娃哈哈的引路人

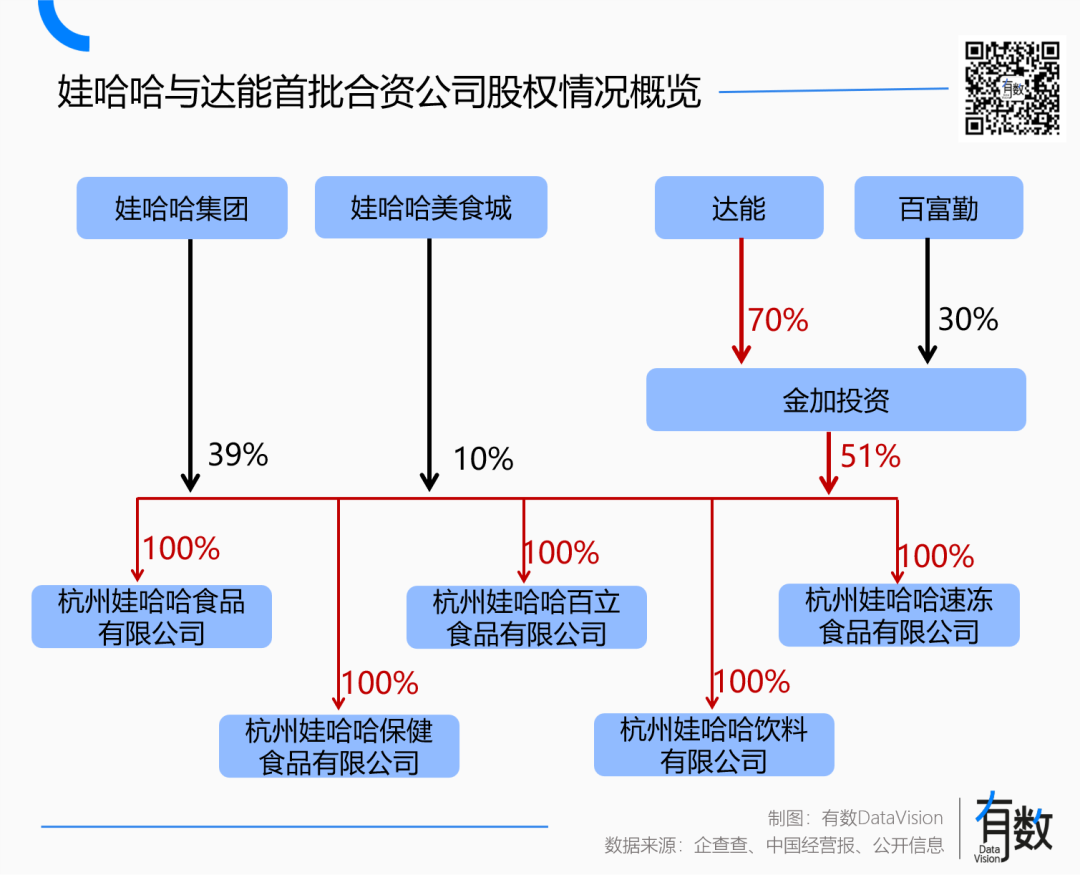

1996年,在香港投行百富勤董事長梁伯韜牽線下,娃哈哈引進了達能作為投資方。

基于經營權歸中方的前提,三方約定以娃哈哈49%、百富勤15.3%、達能35.7%的股權結構,成立5家合資公司[1]。

但在具體的持股形式上,達能與百富勤成立離岸公司金加投資有限公司,合計持有了合資公司51%的股權,娃哈哈通過兩個主體,持有49%的股權。

按照宗慶后的理解,雖然金加投資手握51%的股權,但達能和百富勤畢竟不是一路人,娃哈哈依然是大股東[1]。

客觀來說,上世紀90年代,大量外資企業憑借極端復雜的股權嵌套結構,加上民營企業家對現代會計學半懂不懂的認知,以非常小的代價掌握了中國品牌的控制權,娃哈哈和達能的紛爭是這種不對等狀況的典型。

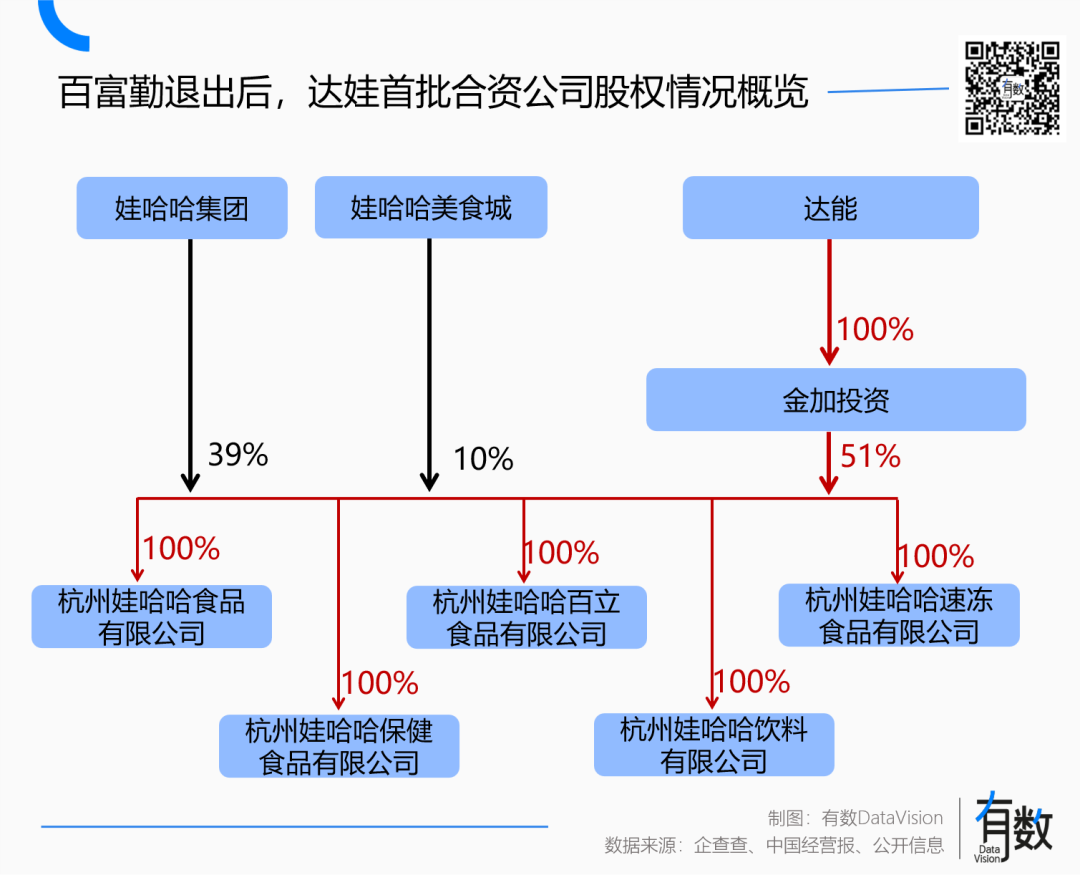

1997年,亞洲金融危機爆發,損失慘重的百富勤將金加30%股權賣給達能,獨家控股金加后,達能搖身一變,成為五家合資公司的最大股東。

控股權的轉換后,宗慶后屢次陳述達能對中方經營的種種掣肘,深感不被尊重[3]:

比如盡管達能連合資企業辦公室在哪里都不知道,但超過1萬元的投資必須向達能匯報;每一項經營活動都需出具可行性報告。此外,達能還拒絕了宗慶后提出的增加員工工資與獎金、開辟西部市場等意見。

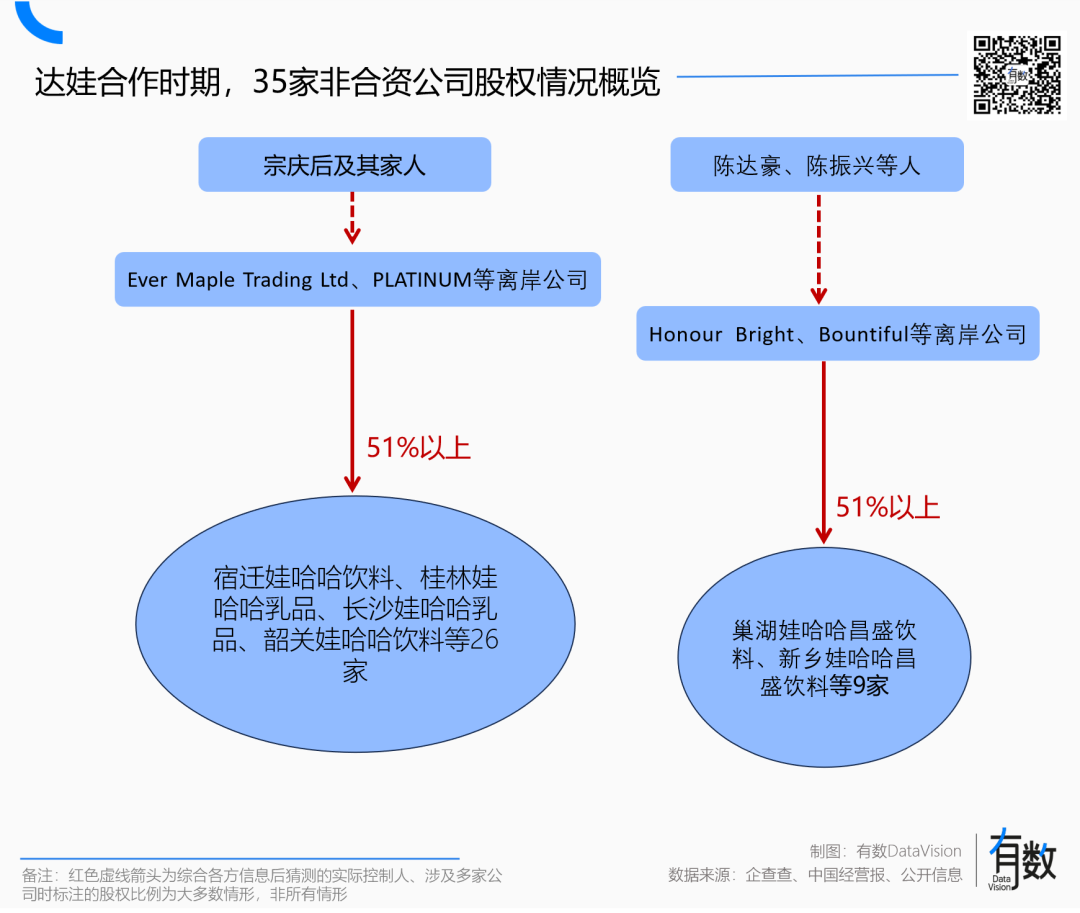

處處受困的宗慶后,開始通過大量非合資公司展開反擊。

1999年3月,宗慶后在湖南長沙成立娃哈哈長榮飲料有限公司。此后多年,娃哈哈陸續成立了35家非合資公司,其中29家由宗慶后本人、妻子施幼珍、女兒宗馥莉等家族成員通過離岸公司形式控制[1]。

其余股東方則既有當地經銷商,也有員工持股平臺。由于娃哈哈集團掌握了生產和銷售訂單的分配權,宗慶后得以將訂單從達能控制的合資公司轉移到自己控制的非合資公司。

2006年,達能亞太區總裁范易謀上任后,雙方矛盾公開化。達能方提出以40億元收購非合資公司51%的股權,但因2006年初非合資公司合計利潤已達10.4億,被宗慶后回絕[1]。

隨后便是歷時兩年多的口水戰和29場法律戰,最終以達能退出的形式達成和解,5家合資公司51%的控股權,最終歸屬于宗慶后控制的宏振投資。

也就是說,無論宗慶后本人的主觀意愿為何,與達能的糾紛促使宗慶后加強了自己對娃哈哈生產與銷售體系的控制。而伴隨達能的退出,娃哈哈的控制權客觀上進一步向宗慶后集中。

此后十余年,娃哈哈在宗慶后的掌舵下進一步壯大,成長為一個極端復雜的利益分配體系。

2024年2月宗慶后的離世,宗馥莉接過了這艘巨輪的指揮權,也帶來了嶄新的問題。

宗馥莉做了什么?

宗馥莉接過控制權后,娃哈哈原本微妙的平衡隨之打破。

在人事調動層面,宗馥莉上臺便犒賞三軍:一線生產工人工資漲了23%,對外銷售人員則漲薪31%[4]。同時,將員工的勞動合同轉移到了自己控制的宏勝集團。

與之對應,大批娃哈哈高管被大面積清退。集團管理中心、生產、物流總監等重要職位,基本都由宏勝高管兼任[5]。

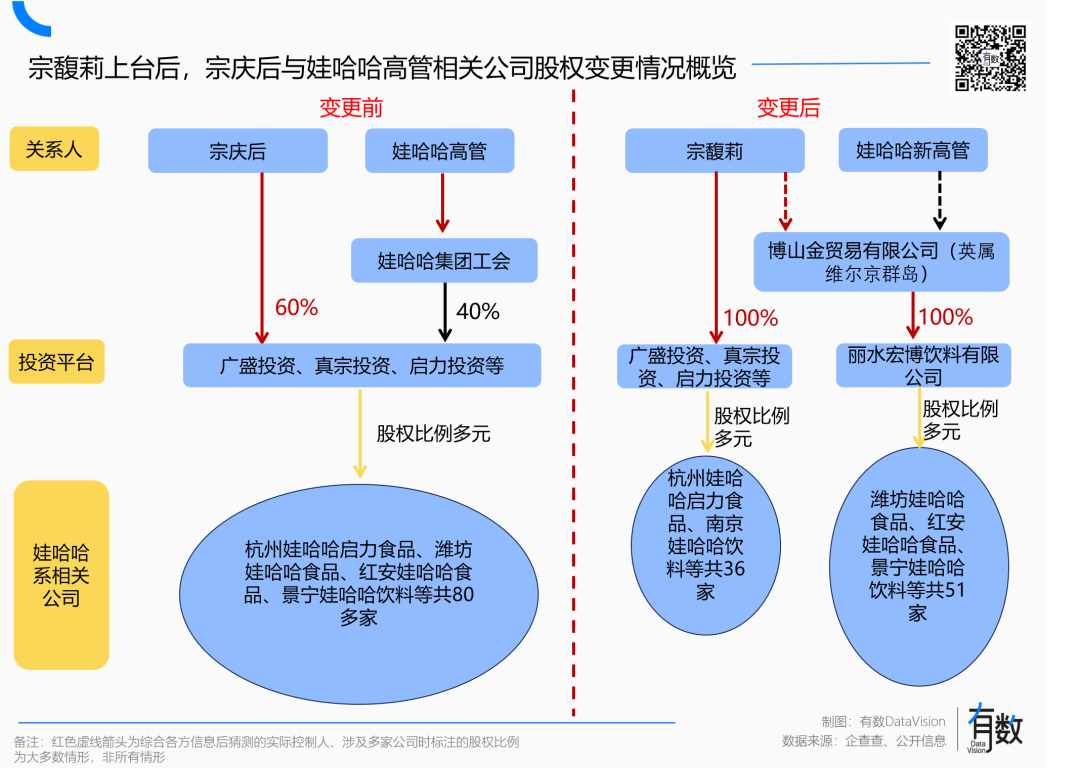

與人事結構并行的是股權結構變化。

(1)在宗慶后與高管持股的一系列投資平臺中,員工工會所持的股份被宗馥莉取代。

(2)投資平臺的被投企業快速減少,以杭州娃哈哈廣盛投資有限公司為例,目前企查查顯示的對外投資僅為4家,并且其中三家處于已注銷狀態。

這些股權一部分被“宏勝集團”接手,一部分被麗水宏博飲料有限公司(麗水宏博)取代,其控股股東為離岸公司博山金貿易有限公司(英屬維爾京群島)。

基于這些事實推測(注意是推測),離岸公司的定位,大概率是一個由宗馥莉控制,讓新一任高管參股的持股平臺,并且隱秘性更好了。

杜建英也未能幸免。三捷投資成立時,拿到了一部分娃哈哈體系內的資產,可以通過娃哈哈的生產訂單,源源不斷的創造利潤。

然而宗馥莉接班后,雖然杜建英旗下投資公司的股權結構并沒有發生變化,但宗慶后去世后,“娃哈哈系”停工的生產企業超過15家,基本都有杜建英持股[2]。

同時,為了抵消工廠停產對瓶裝水供給的影響,娃哈哈還委托今麥郎作為代工方,在一年時間生產了5000多萬箱純凈水[6],并因為解除代工一度引發輿情。

同一時期,宏勝集團先后投資15億元擴大瓶裝飲料產能[2]。也就是說,宗馥莉通過生產訂單的分配,將杜建英旗下公司的生產訂單,逐步轉移到了宏勝集團的體系內。

杜建英的另一個身份是信托受益者,網傳本次提起訴訟的三方都是其于宗慶后的孩子,信托提款也與工廠有關:用于支付越南工廠設備款[7]。由于信托被影響,幕后的“私生子”也不得不走上臺前。

而在今年一月,娃哈哈集團還提交了一份申請,轉讓包括娃哈哈在內的387件商標,注入宗馥莉控制的娃哈哈食品公司。但申請被杭州國資出面拒絕。

如上文所說,娃哈哈是一個龐大又復雜、精巧而縝密的利益創造與分配系統,這套系統的核心是娃哈哈生產與銷售訂單的分配,以及對應主體的股權結構。

宗慶后通過復雜的股權設計,將利益分配權掌握在了家族手中,并讓員工、高管團隊與家族成員達成了平衡。

宗馥莉接班后,進一步讓利益分配權向自身集中,而杜建英成為受損的一方。如宗馥莉在2016年接受媒體采訪時所說:我不想做個繼承者,更想做擁有者[5]。

和歷史上許多王朝一樣,開拓者會通過復雜精密的設計,權衡各個集團的權力與利益分配,并通過縝密甚至嚴苛的制度設計,確保這種平衡能夠長久穩定的維持。但這種穩定的維系往往來自開拓者自身的威權與威望,而非精巧的制度。

他為繼任者留下了一筆龐大的資產,也會留下一連串麻煩的問題。

參考資料

[1] 娃哈哈與達能糾紛真相,中國經營報

[2] 國有股東和職工權益涉嫌受損,娃哈哈“體外”迷局代解, 經濟參考報

[3] 宗慶后:商業游戲規則是洋巨頭制定的,中國經營報

[4] 娃娃娃娃哈哈,獸樓處

[5] 宗馥莉接班后,娃哈哈無宮斗:大量員工被轉到宏勝,經銷商領到嚴苛增長任務,時代財經

[6] 今麥郎董事長:合作一年,為娃哈哈生產12億瓶水,南方都市報

[7] 娃哈哈離岸家族信托迷局:被提款背后,“股權信托”門道多,第一財經

發表評論

登錄 | 注冊